吴月霖谈石鲁:疯中更显真性情

吴月霖谈石鲁:疯中更显真性情

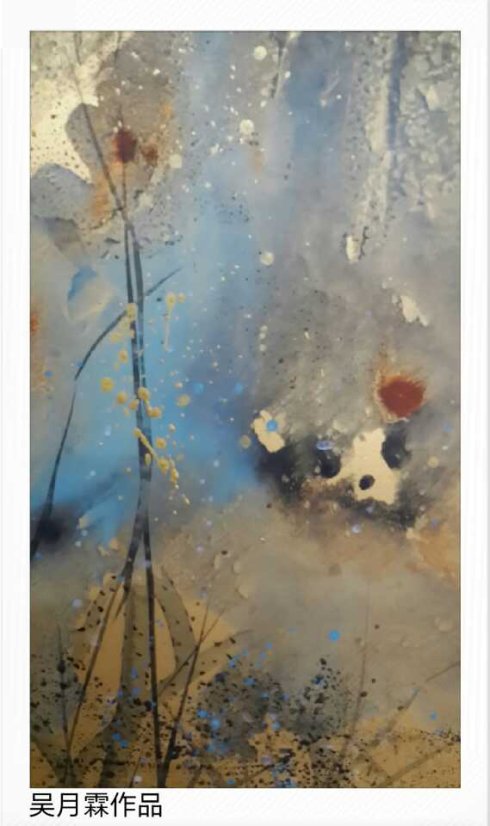

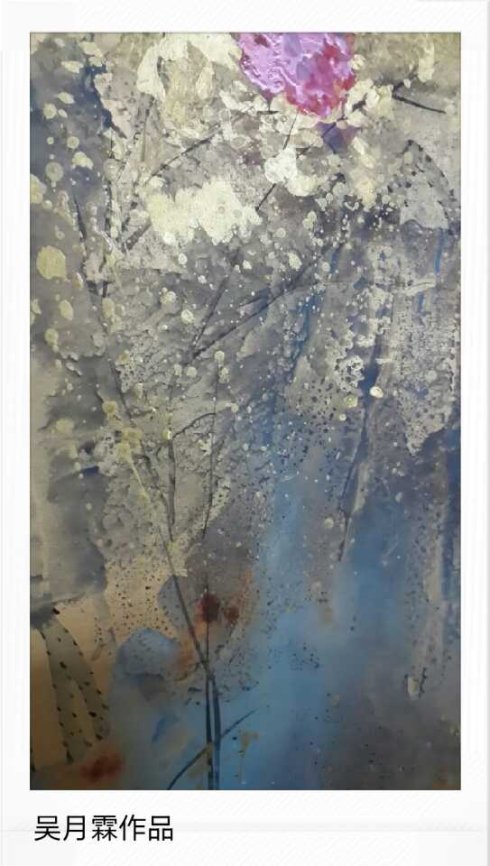

吴月霖谈石鲁:疯中更显真性情作者:吴月霖

鲁迅说,没有天马行空的精神就没有大艺术。石涛说,我自用我法。

确实,艺术是创造,需要自我之法,需要出格想象。

而在解放后三十年间,特别是十年浩劫, “人间”变成“牛棚”,人的价值与人的尊严受到了史无前例的侮辱与摧残,自我被忽略,想象被扼杀,灵性被屏蔽。画家石鲁同样遭到迫害。病魔,折磨着他,他依然追寻着纯真的艺术境界。

那个时代,只认可“社会主义现实主义” 艺术。

法国罗斯·狄更斯在《艺术,怎么一回事?》书中写道:“新的共产主义政权更喜欢有英雄工人的宣传形象,这种风格后来被称为社会主义现实主义。”如同波兰瓦迪斯瓦夫·塔塔尔凯维奇在《西方六大美学观念史》写道:“在马克思主义里,写实主义就被当作现实的反映来看待。”

再看看,《被禁锢的头脑》认为:“社会主义现实主义”一方面提倡对徒具形式的道德观采取一种“正确”的怀疑态度,另一方面则曲意逢迎独裁者的利益,对独裁者有利的就是正确,对独裁者有害的就是错误。一切价值判断都以这个出发点为依据。

在提倡现实主义的年代,展现新社会完美无瑕的疯狂年代,画家石鲁的艺术,不拘泥于限制,自然不能迎合时代的需要,当时人们总想用“野、怪、乱、黑”贬低他,他不能为大众喜闻乐见,人们称他为“疯子”。

实际上,石鲁拥有的是巨大的自我力量。他能够从“社会主义现实主义”的牢笼中解他放出来,能够从意识形态的舆论中挣脱出来,画面张扬自我意识,笔法追寻自由生命。

我以为,石鲁的艺术,像悬崖边盛开的花朵,像荒漠中的胡杨,震撼我心。

他在艺术难以生存的苦难环境中,追寻着真实的自我,苦难中的存在的艺术激情,弥足珍贵。

《西方六大美学观念史》写道:“艺术功效不在表现,而在感动。”

石鲁有一颗倔强不屈的灵魂,有一颗真璞自然的性情。

黄河之水,在他笔下流淌着冲动,画面,赋予了生命激情。

当时,别的画家,按照社会意识形态的规范,从政治的角度去从事艺术。只有石鲁,反叛世俗,特立独行。

在反叛的背后,蕴含着石鲁对生命对世界的更深沉的眷恋和更深刻的领悟。

对他来说,艺术不仅仅是现实主义,而是抒发生命存在的一种方式。

其山水作品。

《嘉陵春秋》,画面上方山的形象模糊,山的线条粗犷,画面下方,黛瓦白墙的民舍清晰,清晰与模糊,视觉产生一种冲突与和谐。中间的江水为虚笔,空白处飘着几处渔舟,稍显宁静。

宁静,推荡着石鲁心灵的奔放。

或者河流流淌着漩涡,木舟在水面沉浮。

或者山只是皴擦着枯墨,略施淡笔,以干笔画山,一片枯朽。水激烈旋转着,不安狂躁着,仿佛流淌着飞扬灵动的情怀。

其人物写生。

一九五六年写生于埃及,白衣非洲男子,眼神流露的是惆怅不安甚至迷茫。

回头看大背景,大时代。

一九五六年,只有石鲁用心灵去感知人的细微内心。

画家们要么画举国欢庆的场面,要么画众人狂欢的假面模样,要么颜色鲜艳的领袖画面。

社会像忘记了生命本来存在的阴暗面。

石鲁的艺术,独立于时空之外。

他画出了一个端坐,一手托着脸庞,一手撑着膝盖的男子,我看到,人的孤独之感,弥漫画面。生之欢乐少,痛苦多,希望少,失望多,生命的意义到底为何,男子似乎难以领悟。

石鲁,也是迷惘的。

我将上世纪五十年代甚至更久时间的当时流行作品拿来,与石鲁一番比较。

别人,只是一种宣传画,石鲁的,像一位为世俗不容的天才,孤身与时代为敌,在自己的艺术领域,孤芳自赏。如海明威所言:“每一个人在这世界上都受挫折,有许多人后来反而在折断的地方长得最结实。”石鲁,战胜了时代给予艺术的挫折。他似乎需要时间,他的艺术,敌不过当时,敌得过时间,时间,让石鲁受到了越来越多的尊重。

我听见初春梁溪窗外的玉兰花树在呻吟。

灰色的天空,焰火在幸福的闪烁。那时,石鲁是否也在一间孤独的房子里望着喧闹的外面?他孤僻忧郁急躁,在旁人眼里,是个神经病。命运给石鲁考验是不少,石鲁真的发狂了,大众认为,他是怪人,他是疯子。在那幸福和平美好充斥大脑的时代,他在提倡平庸现实主义艺术的世界坚持自我。

或许,他认清了那些投机取巧者得虚假面目,唯心失去自我的年代,他越发孤独了。

石鲁,他是热爱石涛和鲁迅的石鲁。

他笔下诞生的,即便是歌颂时代的主题,也会使人感到热烈与不安,在这些为了“社会主义现实主义”的作品上,石鲁画出了一种说不出的自我。

他在时代不允许艺术表达自我的政治下,画出了艺术的独立高度。

原来,世人所谓的“疯子”,更显艺术的真性情。