风起云烟动 竹舞叶飞扬 ——吴月霖的竹画艺术

风起云烟动 竹舞叶飞扬 ——吴月霖的竹画艺术

陶咏白

吴月霖画的竹子很特别,不过是修竹几枝,竹叶片片,或似竹非竹,似真似幻,何以在他的笔下能风生水起,舞起来了,蹈起来了,满堂生辉,魅力无穷。

竹,在中国文人的心里是一种人格理想的象征,他们从竹修长的身躯,俊美的风姿,生发出了种种美好的品格,由此在诗、书、画中的竹,已不再是自然属性的植物而是一种美德的象征。因而文人画竹,并不在乎是否正确描绘了竹的自然形态,仅以竹来抒写自己的情怀和理想。苏东坡画竹,从上到下一笔画成,表示君子生而有节;倪瓒对竹的形似更取超然的态度,哪怕“他人视以为麻与芦,仆亦不能强辩为竹。”竹,在世代文人的赞美中已上升为一种精神符号,他们为了渲泄或显示自己的胸怀,不惜改变其形态重塑其形,即使画得再不象自然形态的竹,人们心有灵犀,都能悟出其中奥妙。

吴月霖画竹沿着古人的路子走出来,在似竹非竹、似真似幻竹的世界中,竹还是那个竹,叶还是那个叶,作为现代人的吴月霖,又怎么把竹的古代形态转换为现代人能为之动容,为之感叹,彰显着现代人的情怀和精神的艺术形象呢?

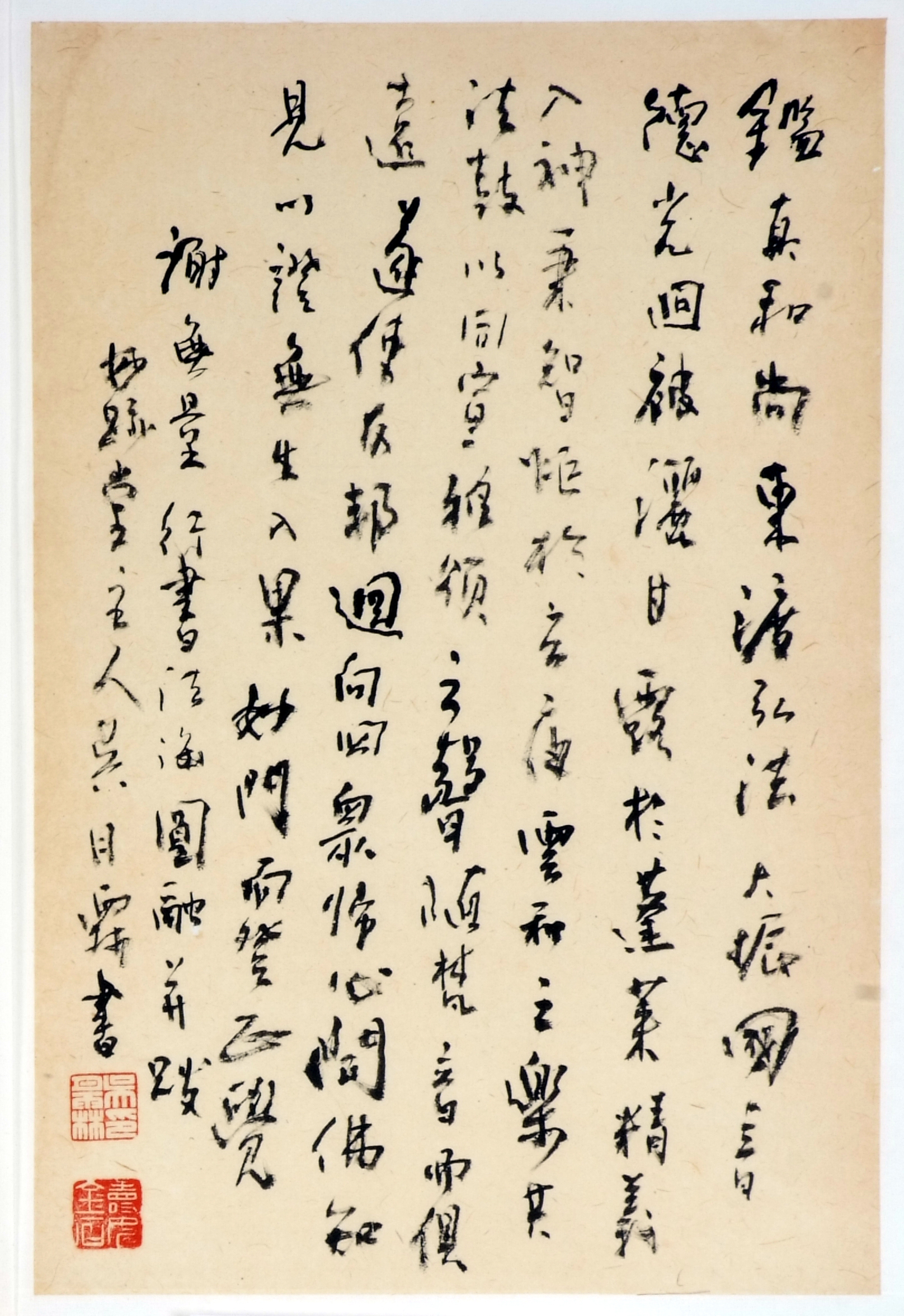

吴月霖的艺术,逻辑起点是“书法用笔”,这是自元明清以来各朝各代的大家、巨匠历尽心血凝聚的笔墨传统。他又如何在这坚实强大的笔墨系统中突围出来显示出艺术的现代性品格。吴月霖精于传统绘画,又长于书法篆刻,在他的画中,也透着北碑、南帖、金石、汉隶、狂草的影子和气息。新世纪以来,他明显地从碑帖中去建立自己拙涩、粗砺有力量感的艺术形象,那枯笔皴出的涩拙而挺拔的《雪竹图》,是此类作品的代表。《销得风中艳》、粗砺的石刻纹理布满画面,雕刻着岁月的苍桑。其无骨竹《冰竹尽真如》,用水与墨冲染的竹,似有拓印的迹痕,透着冰心玉洁的美。他画竹,并非要画实体的竹的形象,而是一种意象中的竹,是心中的竹,是“胸有成竹”。他破了传统画竹的程式,破竹成竹,似竹非竹,也破了传统的“个”、“介”字形的竹叶笔法,化解为如雨点洒落,如花瓣飞舞,或聚、或散,充满动感,既有与风雪搏击的《风劲雪霜意悠哉》;也有悠然自得飘摇而去的《竹梢梢兮石齿齿》;或在余晖中飘落的《何处问秋声》;也有与崇山峻岭、飞泉溪流唱和的《高山流水听竹声》;还有水色迷离中《积雨时物变》那湿漉漉的竹林。他把竹之秀美仪态、禀直的风姿,强韧的品性,熔融在笔墨点线皴擦的意象中。在飞动摇曳中,似真似幻中,飘摇着、舞动着、洒落着,充满了生命情调,让你走进了他的竹世界,感应着竹的精神。

但他并不满足于只停留在笔墨中探求一些笔精墨妙的新招数,尝试着从图式构成和画面肌理去探索水墨画现代性的审美品格。

一,节奏化的图式构成

吴月霖绘画肇始于传统笔墨,他试图从绘画整体图式的变化上一改旧貌。以往对中国画审美的价值判断多以笔墨而论,鲜有从图式结构论及,总纠缠在微观的笔墨“神、妙、能、逸”的品评上,屏蔽了对图式结构和造型的视觉形式重要性的认识。古人张彦远早有“经营位置”是“画之总要”的论述。这个“总要”,可理解为画的总体布局,用现在的话说,就是构图,就是对形式美的追求。吴月霖从纯粹追求笔精墨妙的传统笔墨观念转换为对绘画图式构成的经营。首先,他让整幅画面在运动的旋律中活跃起来,那大幅的《竹舞似子龙》宛若龙飞凤舞哄然而过;《十里清风》又似踩着舞步款款而来;《水墨淋漓》那清雅挺拔的一杆杆竹子,却似一帮清高的文人雅士在风雨中独步行走;而那纠结缠绕一团的《萧萧水竹》在混浊的水中已折腾得一片狼藉。他画的竹,在笔墨浓淡冲撞的渗透中,在点线皴擦的交错互动中,在明暗虚实的呼应中,形成了强弱节拍感的音乐旋律,奏出了一首首有情有调的生命交响曲。其次,追求画面空间节奏感,但他并不用传统的高远、平远、深远的散点透视,而是在平面上用墨的深浅浓淡,组成画面有层次感的空间。为此他不惜舍去竹的完整形象,只截取竹杆无数、取几撮竹叶,用这些断竹残叶,组成“有意味的”画面图式。《慈竹不外长》细劲的竹杆在淡墨的晕化中悠闲地散开去,前景飘动的一丛浓浓的竹叶似乎呼唤着走远的竹叶同伴,竖线条的竹杆与横向的竹叶块,在墨的浓淡晕染中呈现深远的空间层次。《笔法四迭》条条流线状的淡墨笔痕似竹非竹,其上淅淅沥沥沥的残叶墨迹,就象琴弦上飘出的如诉如泣的琵琶声;而《绿竹带斜晖》横向的竹叶在竹杆上游弋着、萦绕着,也象小提琴拉出的缠绵而倜伥的思乡曲。尤其是有些立轴作品,在图式上颇多新意:《岁暮天寒多雪霜》一枝细竹斜插进画面又歪着挺身向上,这是怎样的傲骨,又是怎样险峻的构图。《偶然绝顶兴无穷》一杆细竹和一团飘浮的竹叶,与左上角的数片竹叶遥相呼应,又构成怎样奇崛的图式而让人为之一振。作为视觉艺术的绘画,传统绘画因只求笔精墨妙忽视构图中形式感的视觉张力,因而图式构成,要远看“惊天动地”,近看“奥妙无穷”,才可给审美视觉疲倦的现代人有所惊喜。吴月霖的作品,在画面构成上追求运动的旋律感、画面空间的节奏感,凸现了图式现代精神的探索。

二,水晕墨章中的肌理意识

古人有“计白当黑”的至理名言,如果是不着一笔一墨的“计白当黑”的空间意识,让观者面对空无一物的画面空间,进行静思冥想的神游。试问:生活在躁杂纷扰快节奏现代文明中,成天游走在高楼大厦之间,在喧嚣炫目的声色之中的人们,其审美心理还能回到传统中国画所表现的平和、静穆、或高古、幽远的农耕时代的精神空间中去吗。吴月霖致力于画面图式新形式创造的同时,也突破了“计白当黑”的空间意识,让画面的笔章墨晕象所制成的笔墨肌理象油画一样铺满画面。“肌理”是油画用语,泛指画面上的笔迹和纹理,给人有视觉的质感和触觉的质感。如浓墨重彩的《山居图》,淡墨泼染勾画的《秋江晚渡》、焦墨密点的《落日踏歌洇水长》,皴擦与墨点交融的《风鸣竹修修》,破笔皴擦出毛毛糙糙画面肌理的《此处可涤燥》,而一幅靠墨晕的流动所形成滚滚云雾、气流的《高轩墨洒》,给人一种神奇的视觉感受。这些充满视觉张力的笔墨肌理,无疑是对笔墨做出了现代性的阐释。由此也产生了他又一个探求的新方向,这位精于传统笔墨的画家,却要完全摆脱笔性、书法性的羁绊,纯粹地发挥水和墨与纸的调性,以纸的皱纹和水的随机流淌所形成的画面肌理作为艺术形象。《性灵空处应挥洒》是水和墨互为流淌留下曲曲弯弯游动的迹痕,是岩浆涌动,还是湖面泛起的衍生物?没有具体物象的指代,只有自由流动充满活力的动态美。《绿荷舒卷》水墨晕化的墨团团,翻卷着、滚动着。是山雨欲来前的乌云,还是在被风雨摧残中的荷塘?《不写花容只写香》大点、小点入画来,蹦趿着、溶化着、升腾着,似在溶化的雪珠,还是洒落的花瓣,还带着弥散开去的烟雾。这些极尽发挥材质本身审美价值的作品,完全摆脱了传统笔墨理念而走进了抽象水墨的领域。做这样的尝试,他说是受美国波洛克抽象画的启发,波洛克把画布当作一片“场地”,在随心所欲的行动中,把油彩洒泼滴流在“场地”上做出的抽象绘画,被称为抽象表现主义中的“行动画派”。波洛克的画是无规则的叠加堆积中形成了纵横交错,错综复杂的色彩图象,而吴月霖是用水与墨在纸上相冲撞、相晕化,形成的自然纹理迹痕的水墨图象,也可称“墨象”。同为抽象表现或称抒情性抽象绘画,因中西文化的差异,呈现出了不同的文化品格。波洛克的绘画,张扬、激烈、倾泄、甚而癫狂,蕴涵着西方人本主义精神和个性解放的文化品格。吴月霖则是内蕴着东方神秘主义老庄哲学的文化品格。在水和墨不断破与渗之中,呈现着舒展、委婉、缠绵的律动,深沉、含蓄、神秘的生命诗意,在“大象无形,大音稀声”的画面上是无垠的宇宙空间,是回旋往复的永不停息的生命精神。是“天地与我并生,万物与我为一”——“天人合一”的生命境界,也是审美的最高境界。

吴月霖,从传统的笔墨体系转换为对笔墨现代性一系列的探索中,创造着新的时空境界,开拓着新的审美领域,提供了新的审美体验。为中国水墨画走向现代交上了一份有学术价值的答卷。

2012•3•7• 名佳花园